ピア・サポートのためのこころのレッスン

ピア・サポーターとして 生きること

読者の中には、すでにピア・サポーターとしてさまざまな領域でご活躍をされている方も多いと思います。サポートをすることは責任もありますが、かかわっている人が明るくなって、闘病への意欲が高まるなどの変化が現れてきたときのサポーターの喜びは大きく、それが自分の生きがいになっているという声もたくさん聞かれます。たしかに、利他(他人の幸せを願って行動する)の活動から生まれる喜びは、自分の生命力をも高めてくれます。

しかし、人をサポートせねばという思いが強くなりすぎて、自分の悩みを誰にも話せなくなる人もいることでしょう。

長い人生では、自分も体調を崩すことがあります。また、集中して人の話を聞くことで、緊張が続き、自律神経のバランスを崩すこともあるでしょう。そんなときは、率直に悩みを話せる仲間や、スーパーバイザーの存在があると心強いです。

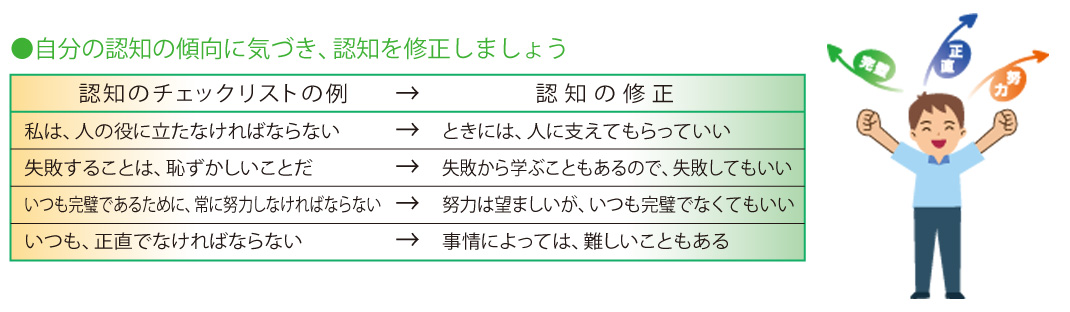

もしも心の中に、自分が援助されることに対する抵抗が生まれてきた場合には、自分の認知の中に、「私は、人の役に立たねばならぬ」とか「弱音を吐いてはいけない」などの、ねばならぬ思考の強さがあるのかもしれません。

認知療法では「スキーマ」と表現し、自分の行動や感情を無意識のうちに操作するものを探っていきますが、そういう知識をもちながら、自分の認知の傾向に気づいていけるといいですね。

ともあれ、ピア・サポーターは傾聴しながら人の悩みも聴くけれど、自分もサポートされてもいいのだ、という気持ちをもちましょう。弱い部分ももっている自分を受け容れていくことが、人の悩みを聴くときにも反映され、心からの共感ができるようになるでしょう。ありのままの自分を認め、しなやかな生き方ができるピア・サポーターになりたいものですね。

6回にわたって、「ピア・サポートのためのこころのレッスン」をお届けしてまいりましたが、今回が最終回となりました。読者の皆さまといつかお会いする機会がありましたら、感想をお聞かせいただけたら嬉しいです。皆さまの今後のご活躍を祈念いたしまして、終わりといたします。

臨床心理士・臨床動作士

臨床心理士・臨床動作士

黒岩 淑子さん プロフィール

佐賀大学保健管理センター非常勤カウンセラー、佐賀県スクールカウンセラーを精励したのち、現在は東京都スクールカウンセラーと佐賀県難病相談支援センターピアサポート研修講師に勤しむ。