病いの「物語」とピア・サポート

みなさん、こんにちは。今回から4回連載の機会をいただきました。よろしくお願いします。私のような社会学研究者は、難病支援の世界では珍しい存在に見えるだろうと思います。実際、研究者の数は多くありません。それでも、医療社会学と呼ばれる細かい学問領域の中に、現在までの医療がともすればなおざりにしがちだった、患者の人間としての苦しみや社会生活上の困難を記述したり、そこから何を学べるかを考察したりする研究は、今後ますます必要になるのではないかと思っています。

私がいつでも研究の出発点にしているのは、アーサー・W・フランクさんの『傷ついた物語の語り手』(ゆみる出版)という本です。フランクさんは、カナダの社会学者で、40歳の時に睾丸がんを体験しました。その後、病気自体は安定に至りますが、その過程で彼は、医療の中で人間の痛みや苦しみは語りにくいという感覚を抱きます。その体験は『からだの知恵に聴く』(日本教文社)というエッセーに書かれていますが、そこからさらに考察を重ねて出された研究書が『傷ついた物語の語り手』です。

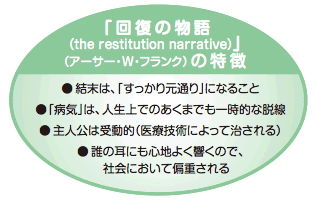

そこでフランクさんは「回復の物語」(上図)という言葉を作っています。ここでいう「回復(restitution)」には少し強い意味があって、元の健康な状態にすっかり戻る、というニュアンスです。つまり私たちは、病いに遭遇したとき、そのような期待を抱き、また病いを語るときもそのように語れたら安心する、ということです。とても素直な気持ちを表しているといえそうですね。

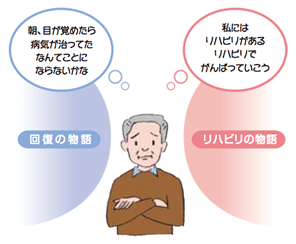

さて、ここにはもうひとつ「物語」という言葉があります。英語だと「ナラティヴ(narrative)」とか「ストーリー(story)」という言葉があてられます。この言葉がもつ意味合いにはいくつかポイントがあるのですが、その主要なひとつは「他でありえるかもしれない」というニュアンスです。今は、「そうあるはずだ」と信じていたとしても、もしかしたら今とは違う「物語」があるのかもしれない。たとえば「回復の物語」がもはや自分にはあてはまらないことに薄々感づいたとき、それは悲しいことかもしれないが、新たな別の物語が見えてくるかもしれない。そんな意味合いが「物語」には込められています。

さて、ここにはもうひとつ「物語」という言葉があります。英語だと「ナラティヴ(narrative)」とか「ストーリー(story)」という言葉があてられます。この言葉がもつ意味合いにはいくつかポイントがあるのですが、その主要なひとつは「他でありえるかもしれない」というニュアンスです。今は、「そうあるはずだ」と信じていたとしても、もしかしたら今とは違う「物語」があるのかもしれない。たとえば「回復の物語」がもはや自分にはあてはまらないことに薄々感づいたとき、それは悲しいことかもしれないが、新たな別の物語が見えてくるかもしれない。そんな意味合いが「物語」には込められています。

ただ、そうはいっても、新たな物語なんて簡単に見えてくるものでしょうか。私がそのことを考えさせられた出来事のひとつに、木山謙二さん、良枝さん夫妻(いずれも仮名)との出会いがあります。謙二さんは、56歳で脊髄小脳変性症と診断されました。二人は、とても熱心にリハビリに取り組まれていました。良枝さんは、宅配業の仕事の合間をぬって夫の送迎をしたり、ウォーキングについて歩いたりしました。その様子は、完治させる治療法がない病いを受け入れて、リハビリテーションによって機能低下を防いでいくという、二人が歩もうとする「物語」をほうふつとさせるものでした。しかし、良枝さんは「今でも、何か突然治ってしまったなんてことにならないかな、と頭をかすめることがある」とも言っていました。ある時、彼女は、健康食品の広告に「パーキンソン病が治った」という体験談が出ているのを見つけます。「本当かなあ」と思ったが、子どもたちに相談してみると、高価だったにもかかわらず、皆でお金を出し合ってくれました。その後半年ほど飲んだものの、まったく変化がないのでやめたそうです。「そんなうまい話、ないよね」と良枝さんは私に語りました。このように、たとえ「回復の物語」と見事に決別しているように見える人でも、どこかで「回復の物語」に乗ってみたくなるものなのかもしれません。

ただ、そうはいっても、新たな物語なんて簡単に見えてくるものでしょうか。私がそのことを考えさせられた出来事のひとつに、木山謙二さん、良枝さん夫妻(いずれも仮名)との出会いがあります。謙二さんは、56歳で脊髄小脳変性症と診断されました。二人は、とても熱心にリハビリに取り組まれていました。良枝さんは、宅配業の仕事の合間をぬって夫の送迎をしたり、ウォーキングについて歩いたりしました。その様子は、完治させる治療法がない病いを受け入れて、リハビリテーションによって機能低下を防いでいくという、二人が歩もうとする「物語」をほうふつとさせるものでした。しかし、良枝さんは「今でも、何か突然治ってしまったなんてことにならないかな、と頭をかすめることがある」とも言っていました。ある時、彼女は、健康食品の広告に「パーキンソン病が治った」という体験談が出ているのを見つけます。「本当かなあ」と思ったが、子どもたちに相談してみると、高価だったにもかかわらず、皆でお金を出し合ってくれました。その後半年ほど飲んだものの、まったく変化がないのでやめたそうです。「そんなうまい話、ないよね」と良枝さんは私に語りました。このように、たとえ「回復の物語」と見事に決別しているように見える人でも、どこかで「回復の物語」に乗ってみたくなるものなのかもしれません。

さて、この話には続きがあります。良枝さんが、とても印象に残っていることとして話してくれたことがあるのですが、それは、当時、木山さん夫妻と同じようにリハビリに熱心に通っていたある夫婦に関することでした。良枝さんは、その夫婦を「病気を受け入れてやっておられるな」と思って見ていた。しかし、ある時、会話の中で「とてもそうとはいえない」と言うのを聞き、「ああ、こんな(病気を受け入れられない)状態なのは自分だけではないんだ」と思って安心したのだと言います。

この話は何を示しているのでしょうか(彼女は、なぜそれを印象深いこととして語るのでしょうか?)。おそらく良枝さんは、その夫婦に「病いを受け入れて、夫婦二人三脚でリハビリにがんばって生きていく」という筋の物語を読み込んでいたのだろうと思います。それが、話を聞いてみると、当人としては受け入れているとは必ずしもいえないと言うではありませんか。そんな意外な一面を発見することで、良枝さんは、健康食品に振り回されてしまった自分たちの体験も、何も特別なことでもないんだな、と思えたのではないでしょうか。そして、木山さん夫妻は、再び「回復の物語」とは距離をとって、それまでの二人でリハビリにこつこつ励む生き方に、よりいっそうのよりどころを求めたのではないかと思います。

その夫婦は木山さん夫妻に対して何かを教えたわけではありません。ただありていに自分の思いを語ったにすぎません。それが結果的に「あなたたちは、ちっとも格好悪くないよ」というメッセージを発したといえます。こんなやりとりが実現できるのは、やはりピア(仲間)だからこそではないかと私は思います。

同じ病いをもって出会うということは、一足飛びに何か鮮やかな変化をもたらすわけではないかもしれないが、たとえばそうした目立たないところで、人々に大きな影響を与えるのではないか。そんなふうに私は思います。

伊藤 智樹 氏 プロフィール

東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。現在、富山大学人文学部人文学科社会文化コース(社会学)准教授。

■著 書

『ピア・サポートの社会学』(編著/晃洋書房 2013年)、『セルフヘルプ・グループの自己物語論』(ハーベスト社 2009年)、 『〈支援〉の社会学』(共編著/青弓社 2008年)

※伊藤先生の活動研究については『まねきねこ』 第23号「WAVE」でもご紹介しています。 ぜひご覧ください。