他の物語への関わり方について

既にお気づきかもしれませんが、私はこれまで2回の連載で、いずれも「他人を助ける」という意識があまりないのに結果的にそうなる側面を強調してきました。ピア・サポーターは本来いわゆる「素人」であり、特に専門的な援助技術を駆使する存在としてはとらえたくない、と考えるからです。多様なピア・サポーターがいる、聞き上手な人もいればせっかちな人もいる、声かけの上手な人もいれば不器用な人もいる、そうした中で、相互に刺激を与え合いながら、それぞれの人の物語が編んでいかれるのが理想的です。セルフヘルプ・グループの本来的な強みは、そのような多様な人が集まった結果として、集合的な物語の聞き手として機能する点にある、と私は考えています。

しかしながら、そうした理想が必ずしも現実的ではない場合も考えられます。たとえば、多様な物語の語り手が確保できないような希少疾患や地域についてはどうでしょうか。そのような場合には、個人として語りを聴く具体的な仕方が与える影響は大きいかもしれません。また、今後は、ピア・サポートに対する社会的期待もますます高まっていくでしょうから、いろいろな話の聴き方、反応の仕方について探究することにも一定の意義はあると考えられます。

そこで今回は、難病とは異なるシーンから、物語の聞き手としての反応として、参考になるのではないかと思える具体的な事例について考えてみます。それは、以前私が吃音(きつおん=どもること)のセルフヘルプ・グループに参加していたときに、強く印象に残ったやりとりです。

吃音は、発音が非流暢(ひりゅうちょう)になることを指します。それには発声器官や筋肉における過度の緊張が関係していると考えられていますが、多くの難病と同じように、その発生メカニズムは必ずしも明確ではなく、完治させる方法は確立されていません。そのこともあって、セルフヘルプ・グループに集まる人々の物語にも、複雑な面が見受けられます。すなわち、一方では自分が吃音であることを受容して、むしろ仕事などで自信をつけながら前向きに生きようとする物語を語る人々がいます。その一方で、吃音の完治を夢見る気持ちも分かちがたく混じってきます。

私が出会ったAさん(20代男性)は、その吃音グループに参加して8ヶ月ほどたっていました。彼は、今でも勤務中、電話に出るときには緊張すると語っていました。そして、将来は、できれば吃音を治して、楽しくやれるようになりたい、と言いました。

それからさらに10ヶ月ほどたって、同じグループの集会で、Aさんは次のように語りました。勤めて1、2年目は電話の応対もつらいし、仕事を辞めようかと思ったりもした。それでもやっているうちに少しずつ慣れてきた。「いまは後輩からも質問を受けたりするようになって、吃音が気に…気にならないことはないけど、ある程度自信をもってやれるようになったかな、というところです」。

初めの方の語りは「できれば吃音を治して」と言っているように、吃音の完治を理想的な結末とする物語(アーサー・W・フランクの「回復の物語(the restitution narrative)」、本連載の第1回を参照)になっています。それに対して、約10ヶ月後の語りの方は、吃音が治らなかったとしても、そのことにとらわれず、むしろ職場での自信を自分のよりどころにしようとする内容になっています。ただし、それでも「吃音が気にならないことはないけど」というように、微妙なゆらぎも垣間見せています。 さて、ここで注目したいのは、初めの方の語りに対して、他のメンバーが述べたコメントの仕方です。その人は、およそ7年半の参加歴をもつベテランでした。「自分も、このグループに入って1、2年目は、そのような感覚だった。今は、症状も軽くなったらいいなとは思っているが、どもりながらでも生活を充実させ、グループの活動を充実させたい、という気持ちの方が強い。ただ、こういう気持ちもグループの先輩から聞いたことなので、とりあえず今後も活動を続けてはどうか。その中で考えが変わればいいし、変わらなくても、それはそれでいいと思う」。これを聞いたとき、私は、なにかすがすがしいような感じがしました。実際、Aさんはその後も参加を続けて、先に述べたように、ゆらぎを含みつつも自分なりの別様の物語を語るようになっていきました。

さて、このコメントがなぜ好印象を与えたのか、改めて考えてみましょう。

さて、このコメントがなぜ好印象を与えたのか、改めて考えてみましょう。

まず、過去の自分を重ね合わせることで相手の気持ちを肯定しています(「自分も1、2年目はそのような感覚だった」)。しかし、単に気持ちを肯定するだけではなくて、自分自身が生きようとする物語、すなわち「どもりながらでも生活を充実させ、グループの活動を充実させていく」という物語を提示しています。ただし、それはあくまでも「自分の場合」であると強調して、相手に唯一の「あるべき姿」を押し付けないような配慮もしています(「変わらなくても、それはそれでいい」)。こうした細やかさが、聞いている私に気持ちよさを感じさせたのではないかと思います。

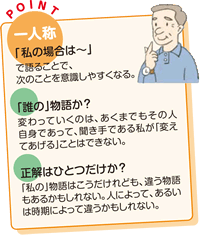

つまりポイントは、一人称(私は〜、自分は〜)を用いた語りに徹することを通して、変わっていくのはあくまでも本人自身である(相談にのっている自分ではない)、そして相手の物語は自分の物語と異なるものになっていくかもしれないことを認めている点にあります。悩みを聞く側としては、どうしても「なんとかしてあげたい」という気持ちが強くなりがちです。また、そんな悩みの深い時期を自分がどのように乗り切ったかという部分にも、相当のこだわりがあるでしょう。ただ、それをあまりに熱心に説くと、「正解」の提示のように受け取られてしまい、後輩患者の側に「自分とは違うステージにいる人だな」という隔絶感を抱かれる危険もあります。そこで思い起こすべきは、まさに「物語の主人公はいったい誰なのか」ということです。自分の思いをただ力説するよりも、むしろ「変わるのはあくまでも本人」「私の場合はこのようだったけど、それがすべてではないかもしれない」というふうに、少し冷めた部分をもっているぐらいが、結果的にはむしろよいかもしれません。

つまりポイントは、一人称(私は〜、自分は〜)を用いた語りに徹することを通して、変わっていくのはあくまでも本人自身である(相談にのっている自分ではない)、そして相手の物語は自分の物語と異なるものになっていくかもしれないことを認めている点にあります。悩みを聞く側としては、どうしても「なんとかしてあげたい」という気持ちが強くなりがちです。また、そんな悩みの深い時期を自分がどのように乗り切ったかという部分にも、相当のこだわりがあるでしょう。ただ、それをあまりに熱心に説くと、「正解」の提示のように受け取られてしまい、後輩患者の側に「自分とは違うステージにいる人だな」という隔絶感を抱かれる危険もあります。そこで思い起こすべきは、まさに「物語の主人公はいったい誰なのか」ということです。自分の思いをただ力説するよりも、むしろ「変わるのはあくまでも本人」「私の場合はこのようだったけど、それがすべてではないかもしれない」というふうに、少し冷めた部分をもっているぐらいが、結果的にはむしろよいかもしれません。

伊藤 智樹 氏 プロフィール

東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。現在、富山大学人文学部人文学科社会文化コース(社会学)准教授。

■著 書

『ピア・サポートの社会学』(編著/晃洋書房 2013年)、『セルフヘルプ・グループの自己物語論』(ハーベスト社 2009年)、 『〈支援〉の社会学』(共編著/青弓社 2008年)

※伊藤先生の活動研究については『まねきねこ』 第23号「WAVE」でもご紹介しています。ぜひご覧ください。